Sí, me repito. Lo sé. No es por la edad. O no por ahora, creo. Es que la avalancha de libros no cesa (¡bendito verano!) y uno, ya saben ustedes, se bloquea. Y no porque lo que llegue sea malo, ¡al revés! La cantidad me puede. Que la excelencia existe queda demostrado en esta breve muestra de obras que uno no puede reseñar por largo, como merecerían, pero que no me duelen prendas resaltar.

Juan Antonio Masoliver Ródenas, acreditado crítico de

La Vanguardia y catedrático jubilado de Literatura Española y Latinoamericana de la Universidad londinense de Westminster, ha cumplido en 2024 ochenta y cinco años. A esa edad pocos poetas siguen en activo. Menos aún son capaces de publicar un libro de poemas tan logrado, vital y contundente como el último del catalán de El Masnou (aunque nacido en Barcelona). Se titula

En el jardín del poema y está en el catálogo de Acantilado, como

los anteriores. Está dedicado a Sònia, "mi ángel de la guardia, dulce compañía". (Guardia, sí, y no guarda.) Es la protagonista de muchos poemas. Los de amor, sobre todo. Y es que el amor y su vertiente erótica, inseparable de la poética de Masoliver, siguen jugando un papel fundamental en sus versos. Como la memoria. Los recuerdos de infancia en la casa familiar (un lugar que existe y que no en este juego de pasado, presente y futuro, al que siempre regresa y que no deja de ser un espacio mítico) donde se desarrollan los acontecimientos que se narran (y se cantan) en esta nueva entrega. Y allí, la madre y el padre y los hermanos y los vecinos. Otro tema central es el de la vejez y los prolegómenos de la muerte ("Me despido de todo lo que veo"), otra protagonista insoslayable. El tono, marca de la casa, huye de lo grave y solemne y se acerca a lo humorístico (léase el poema del Pito Solitario), con su acerado prisma irónico. La lectura y la escritura ("Quisiera ser poema / como Juan Ramón Jiménez"; "No es la poesía / escrita en el papel / lo que atrae / sino el papel, / como un espejo / que me acompaña / y que me reconoce") tampoco faltan a la cita. Ni, claro, el jardín, símbolo de tanta melancolía. Con todo, "la felicidad acecha / como una sirena / y moriremos / sin sabernos desdichados". Que así sea.

Juan Lamillar, sevillano del 57, no es tampoco nuevo en esta plaza. Publica en la singular Reino de Cordelia

Ley de fugas, un libro que fecha entre 2008 y 2012. Es lo que tiene la poesía verdadera: que no se pasa, como la pasta, el arroz, los políticos o la moda. Si no nos hubiera aportado ese dato, ningún lector habría caído en esa cuenta y daría por hecho que estábamos ante poemas pospandémicos. Cinco partes lo componen. Cinto temas: la fugacidad del tiempo ("Las preguntas"), la música ("La música en lo oscuro"), la filosofía ("De la filosofía"), la pintura ("La oración del color") y el viaje ("El viaje"). Ya sabíamos que Lamillar es un poeta culto, por más que el marbete de culturalista le quede, como todas las etiquetas, demasiado justo. Porque su cultura es viva y siempre se acerca al hombre que disfruta con la degustación de la belleza. Que conoce bien la pintura (la de Rothko, por ejemplo, nada figurativa) y la música (que escucha en lo oscuro, "otro lenguaje") y (ahora lo comprobamos) la filosofía (Sócrates, Descartes, Kant, Heidegger...) es cosa que no admite discusión. Que no se empina ni se pone estupendo por eso, también. Se aprecia en la parte más metafísica, digamos. El humanismo aquí lo puede todo.

Otro de sus conocimientos tiene que ver con la propia poesía y, ya ahí, con la métrica. No en vano pertenece a esa línea poética andaluza que de ritmos y medidas y figuras y estrofas lo sabe todo. Qué elegancia. No, no es un libro más de Lamillar, con no ser eso poco, sino uno de sus mejores libros, o eso me ha parecido. Chapeau!

Sergio Álvarez Sánchez, un bruselense de Salamanca, publica (en

Evohé Desván, su sello habitual)

Un afán perdurable. Domina el humor, un punto ácido e irónico, y sorprende con qué naturalidad aborda los problemas que a cualquiera nos cercan de continuo. Basta con leer "Domingos por la tarde", que surge en el momento de fregar la vajilla, aunque nos sitúe en "la última frontera". Y qué bien canta al amor ("Historias de fantasmas", con su punto Sabina, este hombre es mucho de canciones). Y con qué delicadeza recuerda a sus abuelos. Y a París. Y qué buenos consejos da a sus hijas. Y qué hermoso "Dehesa", tan cercano, y otros lugares de su natal Castilla. Y qué imaginativo y juguetón resulta cada poco (la carga aquí es de profundidad, inesperada). Y cómo se ríe de sí mismo. Y, en fin, todo lo dice con un ritmo envolvente que, como debe ser, apenas se nota, sonetos inclusive. Ah, y qué finales (el de "Zapatos", pongo por caso). "Rescátame, poesía. O no regreses nunca", escribe. Sólo un defecto: las erratas. Menudean, si bien no afectan a lo que de verdad importa. Ah, en el marcapáginas hay un código QR con una lista de música en sintonía con el libro (y, en concreto, con algunos poemas). La cubierta y los dibujos interiores son de su mujer y de sus hijas. Todo queda en familia.

Qué preciosidad de libro ha sacado adelante

José Manuel Benítez Ariza:

Arte menor (

Garvm, colección

Oplontis). Después de afirmar en la nota previa que "sería buena cosa (...) que los poetas escribieran un solo poema al año" para, entre otras cosas, aliviar "el exceso de producción poética" y confesar lo lejos que ha estado de ceñirse "a tan sensata limitación", el poeta gaditano reúne aquí los poemas, uno a uno, año a año, tantos como años de este siglo, que envió a sus amigos para felicitarles la Navidad. No de motivo navideño necesariamente, ni villancicos. Tomó el modelo de otros poetas que hacían lo mismo, como Pablo García Baena. Los que enviaba a su amigo Vicente Núñez los publicó en 1984 Hiperión. Los de JMBA, desde la ligereza, giran en torno a los "asuntos habituales" de su poesía, de ahí que le haya "salido una especie de versión miniaturizada" de su trayectoria poética. Los originales estaban ilustrados por su hija Carmen, niña al principio. En lugar de repetir en esta edición esos dibujos, ésta, "dedicada profesionalmente a la pintura y la ilustración", ha realizado otros nuevos que aportan aún más belleza a este libro no tan menor.

Uno destacaría del conjunto los poemas de 2006 ("Todo vuelve y nada vuelve, / como este sol melancólico / de finales de diciembre"), 2008 ("Quien espera la nieve / no se conforma / con la lluvia caída / a la redonda"), 2012 ("Navidades dickensianas..."), 2015 ("El mundo no estaba allí: / lo ha creado tu mirada"), 2018 ("Es mi sed la que te crea..."), 2020 ("Romance del Bocaleones") y el del año pasado, acaso el mejor, sobre un tema de Borges: "Vivir de noche, en lo oscuro / en la turbia madrugada / ayer pródiga en prodigios. / Hoy prefiero las mañanas", "(...) la luminosa / diafanidad de las plazas".

En octubre salió uno y en noviembre el otro. De 2023, preciso. Me refiero a los dos últimos libros de poemas de

Antonio Rivero Machina, filólogo extremeño de Pamplona, profesor de instituto en Hervás. El primero se titula

Exposición temporal y lo publicó RIL. Es un libro logrado, sin duda. Su brevedad es parte del acierto. Es la obra de un viajero. O de un turista, ya tanto da. De alguien que observa con una perspicacia llamativa. Que pasea por los museos (de historial natural, etnográfico, de arte abstracto, de cera, de los horrores y arqueológico) y por las ciudades. Por los monumentos y las calles. Que habla de los gatos, los perros y las aves, de la geopolítica (de Ucrania, de los judíos Celan y Kafka, lo que a uno le recuerda a Steiner), de los miradores, las tumbas y los cementerios (el de Gibraltar, para ser exactos), de Bernini y Veronese, de las vacas... Sin pasar por culturalista y, menos aún, por pedante. Dos poemas, tal vez, sobresalen. Van seguidos: "Civilización o barbarie" y "Museo arqueológico". Este último me parece una joya.

No desmerece tampoco

Un viento en ruinas (

BajAmar, colección Avanti). El autor es el mismo, pero la intención y el tono son otros. Prima aquí el "aliento clásico". Los títulos de los poemas son expresiones y palabras latinas. La métrica es fundamental y, por añadidura, la sintaxis. Los versos, blancos, aunque no falte el soneto o la décima. Hay mucho de experimento de filólogo en la obra, dicho esto en el mejor sentido. Por eso le ha salido más barroco y con un léxico más peculiar, por escogido. Hay poemas (todos en segunda persona, tan cernudiana) muy especiales. Para mi gusto, "Speculo", "Lectio", "Gravitas", "Beatus ille" ("Sobre el filo agostado de esta sierra / se apila el mundo entero"), "Ubi sunt" ("Recuérdate en el polvo / que fue tu estirpe memoria del agua"), "Catharsis" y "Testamentarius", el largo poema final, paradigmático, que empieza: "Tiene este espacio la medida exacta". Tomen nota: Antonio Rivero, pero no Taravillo (un saludo), Machina.

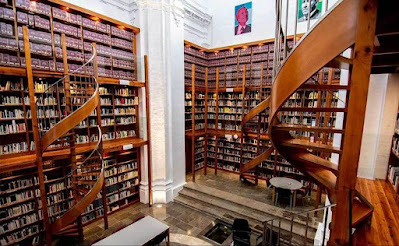

NOTA: La fotografía es de la preciosa Biblioteca Municipal Arturo Gazul de Llerena (Badajoz).